Der große Mikroskop-Scanner Test

Geschwindigkeit, Qualität und Innovation mit Digitaler Pathologie

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Weihrauch

Disclaimer: Die in diesem Test veröffentlichten Bewertungen, Meinungen und Beurteilungen beruhen auf eigenen Erfahrungen, Recherchen und subjektiven Einschätzungen. Sie stellen keine verbindliche Kaufempfehlung dar und können sich je nach individuellen Anforderungen und Nutzungsszenarien unterscheiden.

Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Änderungen an Produkten, technischen Spezifikationen oder Preisen können jederzeit erfolgen. Bitte überprüfen Sie offizielle Herstellerangaben oder unabhängige Quellen.

Der Autor ist Vorstandsmitglied der Smart In Media AG und bzgl. der vorgestellten Mikroskop-Scanner unabhängig in seiner Meinung. Bezüglich der manuellen Scanner besteht jedoch ein Interessenskonflikt, da PathoZoom® Scan & LiveView ein Smart-In-Media-Produkt ist.

Mikroskop-Scanner oder „Whole Slide Image Scanner” bzw. “Digital Slide Scanner” gibt es seit über 20 Jahren.

Seit kurzem entsteht eine zunehmende Dynamik in der Entwicklung und im Verkauf der digitalen Präparate-Scanner. Einige sagen, es rolle eine „Welle der Digitalisierung“ in der Mikroskopie, wobei die Pathologie die treibende Kraft ist. Denn in keinem anderen Fach wird so viel mikroskopiert wie in der Pathologie. Deshalb ist es nur logisch, dass nun auch hier die Digitalisierung Einzug hält – fast 20 Jahre nach der großen Digitalisierung in der Radiologie, dem anderen medizinisch-bildbasierten Fach.

Der lange Weg zur Digitalisierung

Es gibt drei Gründe, warum RadiologInnen schon seit 20 Jahren digital arbeiten und die Pathologie derzeit noch in den Kinderschuhen steckt:

Der Hauptgrund ist, dass außer den Pathologen bei der Histologie kaum jemand versteht, was unter dem Mikroskop erkennbar ist. Weil das bei Röntgenbildern anders ist, bestand seitens der Ärzte aus Chirurgie, der Inneren Medizin und anderen Fachbereichen ein hoher Druck, auch jederzeit auf diese Aufnahmen zugreifen zu können.

Ein zweiter Grund für die erst allmählich aufkommende Digitalisierung in der Pathologie ist, dass es lange keine ersichtlichen Vorteile für den Umstieg auf die digitale Bildbetrachtung gab. Im Gegensatz zur Radiologie müssen der Glasobjektträger und die Färbung sowieso physisch erstellt werden und sind vom Material her billig.

Der dritte Grund für die langsame Digitalisierung ist der hohe Preis der benötigten Hardware: die Scanner.

Aktuell führt allerdings der Mangel an Pathologinnen und Pathologen dazu, diese auch von weit entfernten Standorten zu rekrutieren, was nur durch die digitale Arbeit aus dem Homeoffice möglich ist. Auch das zunehmende Angebot von künstlicher Intelligenz führt zu der Entscheidung, nun zu digitalisieren.

Erstmalig ist es möglich, dass die Pathologen am Bildschirm schneller (und sicherer) diagnostizieren können als am Mikroskop. Bei offenen Plattformlösungen wie PathoZoom® Digital Lab von Smart In Media (Autor ist Gründer der Firma) geschieht der Präparate- und Fallwechsel per Mausklick schneller als am Mikroskop. Haltungsschäden und langwieriges Umfokussieren der Augen (70% der Pathologen sind älter als 50 Jahre und daher presbyop) gehören ebenso der Vergangenheit an wie das Verwechseln von Objektträgern und Einsenderscheinen. Die Fallabnahme von Assistenzärzten durch ihre Oberärzte geschieht durch Annotationen, die die Assistenten an entscheidenden Stellen hinterlassen, ebenfalls deutlich schneller und reibungsloser.

Grundvoraussetzung für die Digitalisierung in der Pathologie ist der Mikroskop-Scanner. Dieser besteht aus einem Mikroskop mit einem oder mehreren Objektiven, einer digitalen Kamera, einem motorischen Tisch sowie einer Beladetechnik für die Objektträger.

Das Präparat wird auf dem Kreuztisch automatisch Position für Position verschoben, während die Digitalkamera Fotos von dem jeweiligen Gesichtsfeld aufnimmt. Die einzelnen Aufnahmen werden dann zu einem riesigen Bild, quasi einer Collage, zusammengefügt. Im Englischen wird dies als „Stitching“ bezeichnet. Scannt der Nutzer z. B. eine Fläche von 2 x 1 cm mit „40x“, so erhält er oder sie ein Bild mit z. B. 80.000 x 40.000 Pixeln, bzw. 3,2 Gigapixeln (GP), also ca. 300-mal mehr Pixeln als ein Handyfoto mit 10 MP. Solche Dateien sind 1-2 GB groß – woraus sich ergibt, dass bei z. B. 300 Präparaten pro Pathologin oder Pathologe und Tag große Datenmengen zusammenkommen.

Alle Routine-Scanner mit hohem Durchsatz befinden sich derzeit noch im höheren Preisbereich. Automatische Scanner, die nur 1 Präparat auf einmal aufnehmen können (und sich daher für die Routine wenig eignen), fangen in der Regel bei ca. 20.000 € bis 50.000 € an. Für einen Hochdurchsatz-Scanner, z. B. von 3DHistech, Hamamatsu oder Leica, ist ein tiefer Griff in die Tasche erforderlich. Hier sind ca. 100.000 € – 250.000 € netto fällig.

Digitalisierung muss nicht teuer sein

Für diejenigen, die noch etwas warten möchten oder noch nicht für eine umfangreiche Digitalisierung bereit sind, gibt es einen günstigen Einstieg: das manuelle Scannen. Dafür gibt es Produkte, bei denen das eigene Mikroskop mit einer Kamera und einer Computersoftware aufgerüstet wird. Der zu scannende Bereich des Präparates wird mit dem Mikroskop abfahren und so manuell ein digitales „Whole Slide Image“ (WSI) erstellt.

Die günstigsten manuellen Scan-Lösungen sind für unter 15.000 € erhältlich. Sie sind nicht zum Digitalisieren von Dutzenden Präparaten am Tag geeignet, aber einzelne Präparate, z. B. in einer Schnellschnittsituation, können sie kostengünstig und mit hervorragender Qualität digitalisieren.

Welche Scanner für welche Situation?

Zunächst sollte nicht unerwähnt bleiben, dass für einige Anwendungen das Anschaffen eines Scanners nicht notwendig ist. Das ist der Fall, wenn in der Lehre der Präparatekasten (mit z. B. 150 Objektträgern) eines Instituts digitalisiert und über Jahre verwendet werden soll. Wird die Sammlung dann nur gelegentlich um ein Präparat ergänzt, lohnt sich die Inanspruchnahme eines Scan-Services. Diesen gibt es schon ab ca. 5-25 € pro Präparat in exzellenter Qualität.

Geht es darum, einen Außenstandort oder einen Schnellschnittplatz zur raschen Konsultation zu bestücken, kann statt einem Scan-System in den meisten Fällen auch ein kostengünstiges „LiveView“-System, also eine Kamera für das vorhandene Mikroskop und Streaming-Software, den Bedarf decken. Oftmals erweisen sich LiveView- und manuelle Scan-Systeme als flexibler und schneller als ein automatischer Scanner, weil manuell auch in 4x oder 10x Vergrößerung schneller gescannt werden kann als mit einem automatischen Scanner, der meistens nur über ein 20x- oder 40x-Objektiv verfügt – und damit länger benötigt als in der schnellen Diagnostik (Schnellschnitt) notwendig.

Für alle anderen Fälle, also wenn jeden Tag Präparate gescannt und auch zeitunabhängig analysiert werden, ist ein automatischer Scanner sinnvoll.

Ein oder mehrere Präparate

Bei Mikroskop-Scannern wird zwischen „single loader“ und „multi loader“ unterschieden, wobei die Differenzierung eher zwischen „unter 10 Präparaten“ und „ab 10 Präparaten“ getroffen werden sollte.

Ein Scanner, der nur 1 bis 10 Präparate auf einmal laden kann, eignet sich nicht für Pathologinnen und Pathologen mit 50 Fällen und 300 Objektträgern pro Tag, weil der Be- und Entladevorgang zu viel Lade- und vor allem Arbeitszeit seitens der MTA benötigt.

Für diese Mengen benötigt man einen Scanner mit großer Ladekapazität (ab 20 Präparate).

Auf die Geschwindigkeit kommt es an

Wer einmal in einer Pathologie bei der Diagnostik zugeschaut hat, fühlt sich an die Geschwindigkeit einer Discounter-Kasse erinnert. Den Normalbefund einer Magenbiopsie können Pathologen von der Mikroskopie bis zum Befund (durch Makrotasten) durchaus in 30-60 Sekunden abliefern. Diese Arbeitsgeschwindigkeit nicht zu behindern, sondern zu unterstützen, sollte Priorität jedes Scanner-Herstellers und Software-Entwicklers sein.

Und tatsächlich ist die Geschwindigkeit – und nicht die Bildqualität – bislang das größte Nadelöhr von Mikroskop-Scannern. Die gute Nachricht: Zum Glück verbessern aktuell immer schneller und präziser arbeitende Tischmotoren und kluge Software-Algorithmen die Geschwindigkeit, so dass für Pathologen schon heute in der Routine digitales Arbeiten möglich ist.

Offene Architektur schlägt locked-in Systeme

Pathologielabore arbeiten schon heute mit einem „Mischwald“ aus Scannern unterschiedlicher Hersteller und Software verschiedener Anbieter. Damit die Pathologin oder der Pathologe am Ende nicht das Nachsehen hat, wenn es um komplexe Schnittstellen im Dreieck „Labor-Informationssystem“, „digitale Mikroskopie-Software“ und „Scanner“ geht, sollten alle Anbieter eine offene Architektur wählen. Diese beginnt damit, dass Scanner gescannte Präparate auf einem offen zugreifbaren Speicher – im klassischen Fall auf einem Festplattenverzeichnis – ablegen, auf den die anderen Programme zugreifen können. Diese offene Architektur ist bei den meisten (aber eben nicht allen) Scannern implementiert.

Weiterhin sollte ein Scanformat wählbar sein, das offen dokumentiert ist und ohne großen Aufwand (also ohne Geheimhaltungsvereinbarungen) genutzt werden kann. Hierfür eignet sich das in der Medizin bewährte DICOM-Format, das allerdings noch nicht von allen Scanner-Herstellern angeboten wird (Stand 2025).

Wie haben wir getestet?

Das Ziel war, eine möglichst große Zahl relevanter Scanner für den Routinealltag von Pathologien mit standardisierten Präparaten zu testen. Hierfür bereisten wir einige Institute in Deutschland und sprachen mit den Pathologen und MTAs vor Ort über ihre Erfahrungen mit den von ihnen eingesetzten Scannern. Das Ziel war, unvoreingenommen und neutral die Qualität und Geschwindigkeit der Scanner zu beurteilen. Der Vergleich mancher Voreinstellungen bei Scannern im Detail mag uns manchmal nicht gelungen sein, so dass der Vergleich nicht immer präzise oder fair sein kann. Deshalb empfehlen wir, vor der Anschaffung eines Systems eigene Tests durchzuführen. Auch wenn wir die Tests in Zusammenarbeit mit den Labor-Teams nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt haben, schließen wir jede Garantie oder Haftung für diesen Artikel aus, der eine Momentaufnahme des Marktes ist.

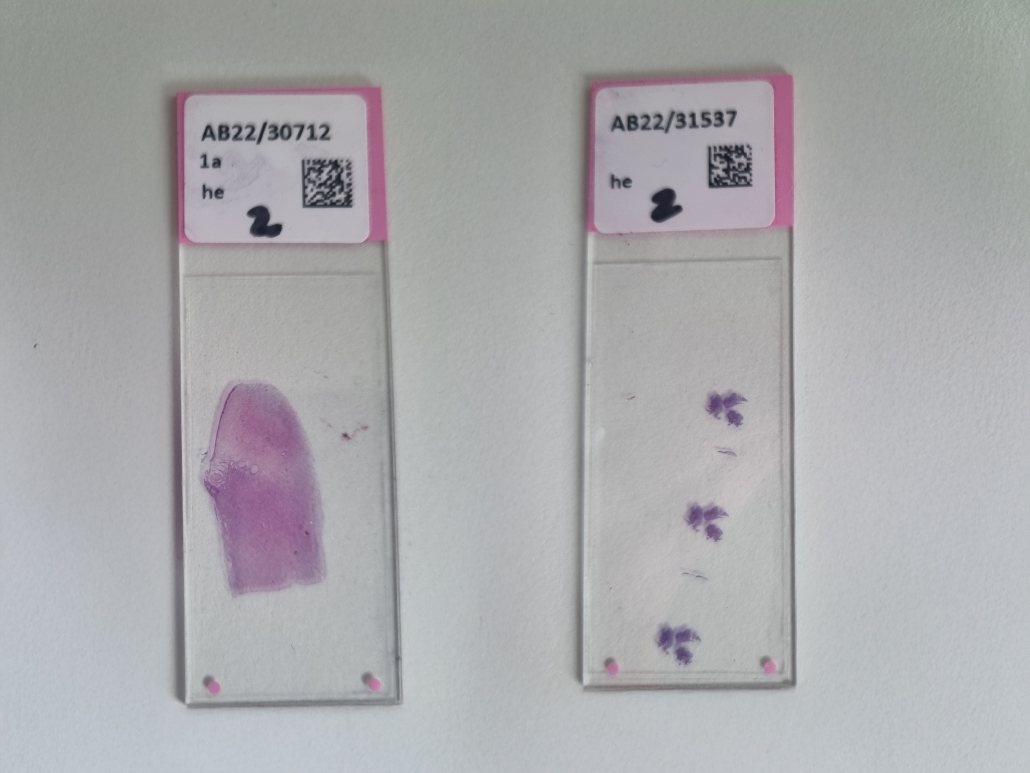

Abbildung 1. „Objektträger 1“ (l.) und „Objektträger 2“ (r.)

Manuelles Scannen

Neben den automatischen Scannern existiert auch die Möglichkeit, manuell zu scannen. Diese Lösungen sind praktisch, um einzelne Präparate schnell zu geringen Kosten zu digitalisieren und z. B. über eine Cloud teilen zu können. Typischerweise finden manuelle Scan-Lösungen im Bereich der Schnellschnittdiagnostik ihren Einsatz oder für Tumorboards – immer da, wo sich die Anschaffung eines teuren Scanners nicht lohnt oder dieser langsamer ist. Auch für die Lehre/Ausbildung können manuelle Scan-Systeme geeignet sein, da die Präparatesammlung für die Lehre oftmals nur einmal gescannt werden muss.

Neben dem Nachteil, dass sich diese Lösungen nicht zum Einscannen vieler Präparate eignen, bieten manuelle Scan-Lösungen einige Vorteile gegenüber automatischen Scannern:

- Scannen mit verschiedenen Objektiven (in automatischen Scannern ist meistens nur 1 Objektiv verbaut)

- Kombination verschiedener Vergrößerungs- oder Färbestufen auf einem Objektträger

- Wartungsarmes System

- Scannen mit Immersionsöl möglich

- Scannen mit Polfilter möglich

Alle manuellen Programme funktionieren mit einer auf das eigene Mikroskop montierten C-Mount- Kamera. Eine starke Lichtquelle ist Voraussetzung und sollte am besten eine LED sein, um eine konstante Farbtemperatur zu erreichen. Weiterhin ist ein zeitgemäßer PC Pflicht, weil die Software eine ordentliche CPU Leistung und Speicher erwartet (normalerweise i7 Prozessor, ca. 8-16 GB RAM).

Bei allen Scan-Programmen ist das Verwenden des Kreuztischs notwendig, weil sie sonst aufgrund möglicher Rotationsbewegungen nicht funktionieren können.

Alle Programme arbeiten nach dem gleichen Prinzip: Durch manuelles Bewegen des Präparats, z. B. „mäanderförmig“, nimmt die Kamera viele Einzelbilder auf und fügt diese zu einem großen zusammen. Das gleiche Prinzip wird bei Panoramaaufnahmen durch Smartphones verwendet. Limitationen des manuellen Scannens sind hohe Vergrößerungen (bei 40x Objektiven sind nur Ausschnitte möglich) und eine große Menge zu scannender Objektträger.

Dafür ist ein Scannen mit Öl, z. B. mit einem 40x mit hoher Apertur (Zeiss), für die Hämatologie brillant.

PathoZoom® Scan & LiveView

Das Kölner Unternehmen Smart In Media hat eine flexible Lösung entwickelt, mit der es möglich ist, a) manuell Präparate am eigenen Mikroskop zügig zu scannen (PathoZoom® Scan) und b) das Bild vom Mikroskop über das Internet zu „streamen“ (PathoZoom® LiveView). Zusätzlich ist künstliche Intelligenz bereits integriert und kann im Sinne einer „augmented reality“ verwendet werden.

Im Weiteren wird nur auf PathoZoom® Scan eingegangen.

Das System wird in einer ansprechenden Box geliefert – Kamera, Software, Gebrauchsanweisung sowie Kalibirierungs-Objektträger sind inklusive. Nach der Installation der Kamera und der Software, bei der Handbücher, Videos und der Kunden-Support helfen, geht es auch schon los mit dem Scannen. Hierbei überzeugt PathoZoom® Scan durch die in unserem Test höchste Scangeschwindigkeit ohne Bildung von Artefakten. Verliert die Software den Anschluss durch zu ruckartiges Scannen, findet sie bei Wiederauffinden eines zuletzt gescannten Bereichs direkt wieder den Anschluss. Ein tolles Feature: Wurde ein Bereich schlecht fokussiert, also unscharf eingescannt, kann der gleiche Bereich noch einmal abgefahren und dabei nachfokussiert werden; dabei ersetzt die Software den unscharfen Bereich mit dem jetzt scharfen Bild.

Eine „Freeze“ Funktion ermöglicht das Anhalten des Scannens, Verschieben des aktuellen Bildes und anschließendes Scannen eines weiteren Objektträgers. Das kann sehr praktisch sein, um z. B. eine IHC neben einen HE-Schnitt zu legen.

Nach einem Scan kann das Präparat nun entweder in 3 offenen Datei-Formaten lokal gespeichert werden (DICOM, TIFF und SZI) oder mit einem Klick über die integrierte PathoZoom® SlideCloud per geheimen Link versendet werden. Der Empfänger benötigt kein Konto und kein Login und kann sofort digital über den Browser mikroskopieren. Die Annotations-Funktion ermöglicht sogar die Kommunikation am Präparat.

Die Software „PathoZoom® LiveView“, die beim Paket dabei ist, soll hier – da keine Scanfunktion – nicht weiter besprochen werden. Sie ermöglicht das Streaming der Mikroskopansicht über das Internet und bietet zusätzlich KI-Lösungen.

Automatisches Scannen

Wer die Digitalisierung höherer Objektträgervolumina (ab 10/Tag) oder gar eine „Volldigitalisierung“ eines Pathologie-Arbeitsplatzes (300 Objektträger/Tag/Pathologe) oder eines Labors anstrebt, kommt um eine Automatisierung nicht vorbei.

Es gibt mittlerweile viele Firmen, die automatische Mikroskop-Scanner anbieten. Das größte Hindernis zur flächenmäßigen Digitalisierung der Pathologielandschaft ist nach wie vor der Preis der Scanner. Der Autor ist der Auffassung, dass bei einem Preis von ca. €50.000/Hochleistungsscanner (fast) alle Pathologien zur Digitalisierung schreiten würden.

Ein Wort zur Optik

Scannerhersteller bewerben ihre Produkte mit „20x“ oder „40x“ Scans. Allerdings gibt es – geschuldet der unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften zwischen dem analogen Mikroskop und der digitalen Technik – Unterschiede, die immer wieder zur Verwirrung führen. Wenn Scannerfirmen angeben, ihr Scanner kann „40x“ scannen, so meinen sie, dass der Bildeindruck dem entspricht, den eine Pathologin oder ein Pathologe mit einem 40x Objektiv und einem 10x Okular erhält: eine 400x Vergrößerung. Das ist auch korrekt. Allerdings hängt es im nächsten Schritt davon ab, wie groß der Bildschirm und die Bildschirmauflösung sind.

Meist ist im Scanner ein 20x Objektiv eingebaut, um in 40x zu scannen. Das klingt zunächst widersinnig, funktioniert aber dadurch, dass der Chip der internen Digitalkamera eine bessere Auflösung als unsere Retina hat (zusätzlich zu weiteren optischen Elementen im Scanner und einer sehr hohen Objektvapertur).

Tatsächlich vergleichen kann man daher die Vergrößerungsstufen zwischen Scannern nicht über die Angabe des Objektivs, sondern nur über die „Mikrometer pro Pixel“, auch „Microns per Pixel“ oder „µm/px“. Dabei entsprechen 40x (400x Vergrößerung) in der Regel ca. 0,25 µm/px, 20x 0,5 µm/px, 10x 1,0 µm/px und so weiter.

Testergebnisse

Für gelegentliches / Niedrig-Volumen Scannen

- Grundium Ocus

- Motic EasyScan One

- PathoZoom Scan & LiveView

Für Hochdurchsatz-Scannen

- Hamamatsu S360 / Hamamatsu S20

- Leica Aperio GT450

- 3DHistech P1000 / P480

- KfBio 400

- Philips

- Argos

Bezüglich der Erfahrung in der klinischen Routine konnten wir über folgende Anzahl von Laboren und Scannern verfügen:

| Scanner | Pathologie Institute | Anzahl der Scanner |

|---|---|---|

| Hamamatsu S360 | 6 | 10 |

| Hamamatsu S210 | 3 | 3 |

| Hamamatsu S20 | 2 | 4 |

| 3DHistech P1000 | 2 | 8 |

| Leica GT450 | 2 | 5 |

| Philips (alte Modelle, daher hier exkludiert) | 2 | 5 |

| Motic | 1 | 1 |

| KfBio | 1 | 1 |

| Argos 6x | 1 | 1 |

Kleine Scanner für den gelegentlichen Einsatz

Grundium Ocus

Die Hardware-Schmiede aus Finnland wurde von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gegründet und begeisterte bereits 2018 mit ihrem kleinen und handlichen Scanner „Ocus“.

Dieser ist ein 20x Scanner (mittlerweile gibt es auch eine 40x Version), der in einem praktischen Koffer geliefert wird und zügig über eine WLAN-Verbindung sowohl mit jedem PC als auch mit einem Tablet verbunden werden kann, die die Scan-Software über den Internet-Browser starten.

Der Scanner hat einen Grobtrieb, um die Schärfe einmal einzustellen. Die Feinjustierung erfolgt mittels einer verbauten Flüssig-Linse, die elektronisch gesteuert wird.

Die Qualität des Scans ist überzeugend und reiht sich in die Qualität der großen Geräte problemlos ein. Die Scanzeit ist jedoch deutlich höher. Bei unseren Standardpräparaten betrugen die Zeiten 2:13 (Objektträger 1) und 6:32 (Objektträger 2) Minuten – für 40x.

Der Vorteil des Scanners liegt in der sehr kompakten Größe, um einen eigenen Scanner auf dem Schreibtisch zu haben, der überzeugende Scans in unterschiedlichen offenen Dateiformaten liefert. Eine Anbindung an verschiedene Cloudspeicher ist vorhanden. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Live-Funktion, so dass der Scanner aus der Ferne gesteuert werden kann. Es ist möglich, dass eine MTA den Scanner an einem Ort mit einem Präparat belädt, den Fokus einstellt und eine Pathologin aus der Ferne mikroskopiert. Das Live-Mikroskopieren ist jedoch nicht mit einem Mikroskop vergleichbar, da es immer eine Weile dauert, bis das Gerät den gewünschten Bereich ansteuert und nur in einer Vergrößerungsstufe mikroskopiert werden kann.

Im Alltag zeigte sich jedoch bei unserem Testlabor, dass das Team – nach initialer Begeisterung – für den Schnellschnitt wieder auf eine manuelle Scan & LiveView Lösung zurückgriff, weil die manuelle Lösung schneller ist in der Schnellschnittsituation (wenn auch nicht mit gleich hoher Auflösung).

Trotzdem ist der Grundium Ocus ein exzellentes Stück Technik und für den professionellen Einsatz geeignet. Der Preis liegt bei ca. 18.000 € netto.

Motic EasyScan One

Der Motic-Scanner ist ein kompaktes Gerät, das es als Einzelscanner wie auch als Scanner mit 6-fach Beladung gibt, das in der kleineren Version auf einem Schreibtisch Platz findet.

Die Qualität der Scans ist zufriedenstellend, wenn sie auch nicht mit denen der großen Scanner von Hamamatsu, Leica oder 3DHistech standhalten kann. Ebenso ist die Geschwindigkeit deutlich langsamer.

Für den schnellen Routineeinsatz eignet sich das Gerät nur bedingt, da die Präparate sehr umständlich in Klemmhalter eingelegt werden müssen. Dabei zerbrachen uns einige Objektträger im Test. Das lag daran, dass es in Deutschland eine Varianz der Objektträgergrößen gibt (ca. 2 mm), die die Klemmhalter nicht tolerieren.

Jedoch für alle, die für die Lehre oder Forschung Präparate digitalisieren möchten, sind der günstige Preis und die Qualität durchaus ausreichend. Ein Kritikpunkt ist – wie bei vielen Scannern –das proprietäre und wenig bekannte MDS-Bildformat, das jedoch umgestellt werden kann auf andere Formate.

Professionelle Routine-Scanner

In Deutschland und Europa teilen sich vor allem 3 Scannerfirmen den Markt auf: Hamamatsu, 3DHistech und Leica Aperio. Alle 3 Firmen produzieren sehr gute, routinetaugliche Scanner, die allesamt eine sehr gute Bildqualität und Geschwindigkeit liefern.

Befragt man Pathologen und MTA, sind die Meinungen geteilt. Meistens sind es „kleinere“ Faktoren in der Handhabung, die die Vorliebe für das eine oder andere Gerät begründen.

Generell gilt beim Digitalisieren, dass das Institut womöglich einige Arbeitsschritte anpassen muss.

Hamamatsu NanoZoomer S360 & S20

Der S360 ist der größte Scanner des japanischen Unternehmens Hamamatsu und das Nachfolgemodell für den S210. Die Seriennummer zeigt die Präparate-Kapazität von 360 Objektträgern an, die gleichzeitig geladen werden können. Während der S20 „nur“ eine Ladekapazität von 20 Objektträgern hat, können diese direkt aus dem Färbebad „Sakura-Rack“ (Korb) geladen werden. Beim S360 müssen die Objektträger zunächst in ein Hamamatsu-eigenes Rack umsortiert werden, was zusätzliche Zeit kostet.

Hinsichtlich der Scanqualität und -geschwindigkeit gibt es keinen Unterschied zwischen den Modellen, da die Beladungs- und Scanautomatik laut Herstellerangaben dieselbe ist. Wir konnten viele Erfahrungen mit dem Hamamatsu S360 in Deutschland sammeln, da er in mehreren Instituten genutzt wird. Die Qualität der Scans ist sehr gut. Außerdem ist die Scan-Geschwindigkeit sehr hoch. In unseren Tests zeigten sich überzeugende Geschwindigkeiten von 0:41 min (Objektträger 1) und 1:07 min (Objektträger 2). Das Besondere ist, dass es bzgl. der Schnelligkeit keinen Unterschied macht, ob in 20x oder 40x gescannt wird. Natürlich resultiert dies in einer höheren Dateigröße bei 40x.

Das Handling des Scanners ist nicht so vollautomatisch wie z. B. beim Leica GT450, da der Hamamatsu mit einem PC und einer eigenen Scanner-Software zum Steuern geliefert wird. Allerdings verfügt das Gerät – im Gegensatz zu seinem Vorgänger S210 – bereits über eine gut funktionierende Karussell-Beladung.

Für das Gerät gibt es auch zusätzlich eine Ampel, die auf den Scanner montiert werden kann und den MTAs anzeigt, wenn ein Problem vorliegt. Im täglichen Praxistest über mehr als vier Jahre hat sich lediglich ein Problem als störend herausgestellt: Bei Laboren mit einer gewissen Staubbelastung erkennt der Scanner Staub auf den Objektträgern fälschlicherweise als Gewebe. Dadurch wird er sehr langsam, weil sämtliche Leerflächen mitgescannt werden. Hier ist also eine gelegentlich Staubreinigung im Gerät notwendig.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die fehlende Beladbarkeit des größeren S360 mit Racks direkt aus dem Färbebad. Hier ist ein Umschichten der Objektträger in das Hamamatsu-System notwendig. Das geht zwar recht schnell, ist aber ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Ein Modell-Update wird dies jedoch in Zukunft lösen.

Mit dem S20 hat Hamamatsu eine sehr sinnvolle Innovation eingeführt: Bei allen Routinescannern „stauen“ sich die Präparate vor einem einzigen Objektiv. Um einen schnelleren Workflow zu erreichen, müsste parallel gescannt werden. Dies kann man mit den recht kleinen und – gegenüber den Mitbewerbern – günstigen Scannern erreicht werden, indem mehrere S20 Scanner anschafft und zeitgleich mehrere Objektträger scannt.

Leica GT450

Der Leica Aperio GT450 ist das Flaggschiff des deutschen Unternehmens Leica. Dieses hatte im Jahr 2012 den amerikanischen Scanner-Hersteller Aperio gekauft und damit die eigene Scanner-Serie aufgewertet, bzw. ersetzt.

Der Leica besticht mit einem modernen Design und einer kompakten Größe, die ein Aufstellen auf einem normalen Labortisch ermöglicht. Ebenso ist die Bedienung über ein integriertes Touch-Display einfach und zeitgemäß. Somit entfällt beim Routineeinsatz der Extra-PC mit Windowsapplikationen. Die Scanner lassen sich direkt aus dem „Sakura“-Färbebad mit denselben Körben beladen. Das Karussell ermöglicht das fortlaufende Bestücken, was sehr praktisch ist. Die Totalkapazität beträgt 450 Objektträger. Die Scans sind qualitativ gut, und die Scanzeit ist etwas langsamer als der Hamamatsu S360/S20 und der 3DHistech P1000.

Im Test bewährte sich der Leica Aperio GT450 als robustes Gerät für den Routineeinsatz. In einem Hamburger Labor mit einem Leica-Scanner und zwei 3DHistech P1000 waren die Vorlieben der MTAs unterschiedlich: Manche bevorzugten den GT450 während andere lieber mit dem P1000 arbeiteten.

Derzeit noch einziger Schwachpunkt ist das SVS-Dateiformat – auch, wenn es in vielen Systemen als offener Standard implementiert ist. Das Format ist veraltet, weil nur jede zweite Zoomstufe in den Bilddateien gespeichert ist, was ein performantes Mikroskopieren über das Internet oder Netzwerk drosselt. Daher verwendet z. B. die Diagnostik-Plattform PathoZoom® Digital Lab von der Firma Smart In Media im Hintergrund eine Optimierung in ein schnelleres, offenes Bildformat. Allerdings veröffentlicht Leica kürzlich auch die Möglichkeit, Scans im DICOM-Format auszugeben.

Zusammenfassend handelt es sich um ein sehr modernes, zukunftsweisendes System.

3DHistech Pannoramic P1000 und Pannoramic P480

Der Scanner P1000 wird von dem ungarischen Unternehmen 3DHistech hergestellt und in Deutschland von Sysmex sowie Epredia vertrieben. Es ist der mit Abstand größte Scanner von allen Herstellern, benötigt eine Fläche von 154 x 100 cm und wiegt ca. 270 kg, so dass er im Labor einen entsprechenden Raum braucht.

Wie die Typenbezeichnung schon verrät, lädt der P1000 insgesamt 1000 Präparate. Dies spielt jedoch in der Routine-Digitalisierung im Prinzip ohnehin eine untergeordnete Rolle, da ständig neue Präparate aus dem Färbebad folgen, um digitalisiert zu werden. Und da unüberwachte Scans dann doch hin und wieder an Fehlern scheitern, ist es fraglich, ob die Kapazität von 1000 Präparaten je ausgenutzt werden wird.

Der Scanner zeichnet sich durch eine hervorragende Scan-Qualität aus und zeigte kürzlich in einem Scannertest mit Blut- und Knochenmarkausstrichen ohne Immersionsöl die beste Scanqualität – verglichen wurde mit Leica GT450, Hamamatsu S360 und Motic EasyScan.

Die Bedienbarkeit des Systems ist gut, zumal sich der Scanner direkt aus dem Färbebad mit Sakura-Körben beladen lässt, so dass ein lästiges Umschichten entfällt.

Die Scangeschwindigkeit liegt im oberen Bereich – hier teilt sich der P1000 das Feld mit dem Hamamatsu S360 und Leica GT450.

Neben dem P1000 gibt es eine kleinere Version mit einer Ladekapazität von 480 Objektträgern (P480), der laut Hersteller über die gleiche Scanqualität und -geschwindigkeit verfügt.

Insbesondere sei hier erwähnt, dass die 3DHistech-Produkte unserer Meinung nach eine überlegene Scanqualität bei hämatologischen (und ggf. zytologischen) Präparaten haben. Über die Hämatologie haben wir einen gesonderten Test hier verfügbar. Tatsächlich sind 3DHistech die einzigen, die die Zytologie in ihren Intended Use Dokumenten vermerken.

Ein Kritikpunkt ist das Dateiformat MRXS. Dieses hat zur Eigenschaft, dass jedes Präparat nicht nur aus einer Datei besteht wie bei Leica (SVS) und Hamamatsu (NDPI), sondern aus einer Indexdatei und einem Ordner mit ca. 20 Dateien. Das ist lästig bei der Dateiübertragung, v. a., wenn es um das Hochladen auf Online-Systeme geht – insbesondere, weil nicht klar ersichtlich ist, wann das Präparat komplett übertragen wurde. Auch zeigten sich technische Schwächen bzgl. des mitgelieferten SDK. Dies wurde mittlerweile durch 3DHistech dadurch verbessert, dass ein Scannen im DICOM-Format ermöglicht wurde.

Philips IntelliSite

Philips-Scanner waren die ersten für den Routineeinsatz geeigneten Mikroskopscanner, die frühzeitig FDA-zugelassen waren. In diesem Test hatten wir ein erstes Modell getestet. Da dieses mittlerweile veraltet ist und wir keine Pathologie mit einem der neuen Geräte fanden, haben wir hier auf einen Test verzichtet.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Philips als einziger der hier genannten Scannerfirmen ein geschlossenes System anbietet, d. h., die Scanner sind nicht „nur“ als Scanner zu kaufen, sondern müssen immer mit dem dazugehörigen Image Management System und Speicher gekauft werden. An die digitalen Präparate kommen NutzerInnen ohne das Image Management System von Philips nur schwerlich ran, was wiederum Forschungsvorhaben und Kooperationen mit anderen Instituten erschweren kann. Das ist ein Nachteil, den viele Pathologien erkannt haben, da sie oft eine Kombination aus verschiedenen Scannern und Image Management Systemen wünschen. Dies scheint der einzige Grund zu sein, warum Philips – trotz des damals erheblichen zeitlichen Vorsprungs – im deutschen und europäischen Markt keine Vorreiterrolle einnehmen konnte.

KfBio 400

Das in der westlichen Welt noch recht unbekannte chinesische Unternehmen KfBio hat –wie die westliche Konkurrenz – eine ganze Scannerpalette im Angebot. Aufgrund eines unschlagbar günstigen Preises von ca. 75.000 € netto entschieden wir uns, den Kfbio 400 mit einer Kapazität von 400 Präparaten in einem Pathologieinstitut eines Kunden zu testen, um ggf. diesen Scanner auch unseren Kunden neben dem weiteren Produktportfolio anzubieten.

Die anfängliche Euphorie nach dem Auspacken des modern anmutenden Systems mit Display und Scansoftware auf einem PC schlug leider rasch in Ernüchterung um: Die englische Anleitung war nicht eindeutig zu verstehen, und es dauerte mehrere Stunden, bis der Scanner mit Hilfe des online hinzugezogenen Supports in Betrieb genommen werden konnte. Dies war der zum Testzeitpunkt fehlenden Niederlassung in Europa geschuldet und wurde von uns zunächst als verbesserungswürdig verbucht.

Die Enttäuschung wich blankem Entsetzen als unser Pathologe darauf bestand, den mitgelieferten PC zunächst mit einem Virusscanner zu versehen, bevor dieser ins Labornetz genommen werden würde. Beim Virenscan fiel dann ein trojanisches Pferd auf, versteckt in einem chinesischen PDF-Dokument. Daraufhin betrieben wir den Scanner samt PC nur in einer lokalen Installation mit abgeschottetem Netzwerk. Die Firma KfBio empfahl einfach das Löschen des Trojaners.

Der Scanner selbst verfügt über eine gute Bildqualität und einer in diesem Test hohen Scangeschwindigkeit. Allerdings „übersah“ der Scanner immer wieder geladene Objektträger, die der technische Online-Support auch mit Softwareupdates nicht zu lösen vermochte. Es fanden sich zudem immer wieder herausgefallene Objektträger im Gehäuse. Dies wurde damit entschuldigt, dass deutsche Objektträger andere Maße als die chinesischen hätten und man würde an einer Verbesserung arbeiten. Auch kann man beim sich drehendem Karussell die Tür öffnen, was beim Hamamatsu S360 wg. Arbeitssicherheit unterbunden ist.

So gerne wir auch einen kostengünstigen Scanner für die Routine gefunden hätten, um die Digitalisierung zu beschleunigen, war dieser Scanner für unseren Pathologen nicht einsetzbar und noch von unseren europäischen Sicherheitsstandards entfernt.

Argos 6x

Hinter dem völlig andersartigen Scanner Argos 6x steckt eine bemerkenswerte Geschichte. Der deutsche Unternehmer Thomas Gebing wollte nicht akzeptieren, dass es keine Vollautomatisierung beim Scannen von mikroskopischen Präparaten gab, weil diese ja immerhin per Hand be- und entladen werden müssen. Er wollte eine Technologie zur Digitalisierung anschaffen, damit seine Frau, die Dermatopathologin Dr. Ana Gebing, entlastet wird.

So gründete er die Firma Argos und erfand zunächst die Automatisierung mittels eines in ein großes Gehäuse eingebauten Kuka-Roboterarms und 5 Einzelpräparat-Scannern einer anderen Firma. Als deren Leistung nicht zufriedenstellend war, konstruierte die Firma Argos kurzerhand noch eigene Scanner. Von diesen befinden sich 6 im Gehäuse, die die Präparate parallel scannen können, während sie vom Roboterarm be- und entladen werden.

Dabei wurden viele intelligente Innovationen eingeführt: Beladen der Station mit Racks direkt aus dem Färbebad, die man einfach auf eine Schiene setzt und diese – der Schwerkraft folgend – vor den Roboterarm landen. Eine Express-Schiene, also quasi eine zweite Warteposition für eilige Fälle. Dann ein Zwischenarchiv – der Roboter entnimmt die gescannten Objektträger und legt diese zunächst in einem Regal im Gehäuse ab. Erst nach einer vordefinierten Wartezeit kommen die Präparate in die Endstation, nämlich einen Karton, der einfach gewechselt werden kann. Das ist platzsparend und kostengünstig.

Auf dem Gehäuse ist ein Monitor angebracht, der den Scanprozess aller 6 Scanner abbildet.

Laut Herstellerangaben können die 6 Scanner parallel 3000 Objektträger pro Tag scannen oder 2 Präparate pro Minute. Bezüglich der Scangeschwindigkeit der Einzelscanner ist da definitiv noch „Luft nach oben“, denn alle 6 Scanner sind bzgl. der Geschwindigkeit vergleichbar mit 2 der Hochleistungsscanner der anderen Firmen. Allerdings haben diese nicht den Vorteil der Vollautomatisierung.

Die Auflösung der Scanner entsprach noch nicht 40x. In den von uns gescannten Präparaten fanden wir eine Auflösung von 0,38 µm/Pixel, was in etwa einem 20x Objektiv entspräche.

Wer einen Argos anschaffen möchte, braucht in jedem Fall Platz, dieser ca. 166 cm breit, 77cm tief und 161 cm hoch ist und mit einem Gewicht von über 600 kg daherkommt.

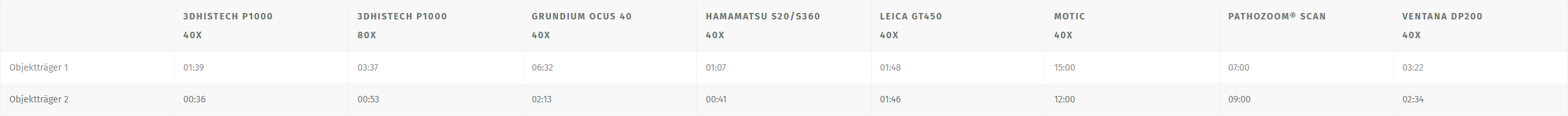

Die Scan-Zeiten im Überblick:

| 3DHistech P1000 40x | 3DHistech P1000 80x | Grundium Ocus 40 40x | Hamamatsu S20/S360 40x | Leica GT450 | Motic 40x | PathoZoom® Scan | Ventana DP200 40x | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Objektträger 1 | 01:39 | 03:37 | 06:32 | 01:07 | 01:48 | 15:00 | 07:00 | 03:22 |

| Objektträger 2 | 00:36 | 00:53 | 02:13 | 00:41 | 01:46 | 12:00 | 09:00 | 02:34 |

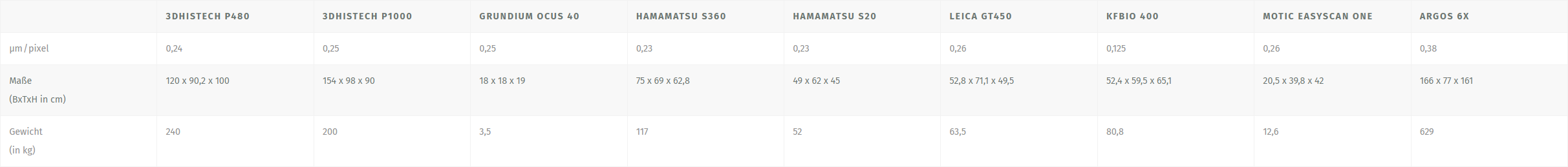

Größe und Gewicht der Scanner im Vergleich:

| 3DHistech P480 | 3DHistech P1000 | Grundium Ocus 40 | Hamamatsu S360 | Hamamatsu S20 | Leica GT450 | KfBio 400 | Motic EasyScan One | Argos 6x | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| µm / pixel | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,125 | 0,26 | 0,38 |

| Maße (BxTxH in cm) | 120 x 90,2 x 100 | 154 x 98 x 90 | 18 x 18 x 19 | 75 x 69 x 62,8 | 49 x 62 x 45 | 52,8 x 71,1 x 49,5 | 52,4 x 71,1 x 49,5 | 20,5 x 39,8 x 42 | 116 x 77 x 161 |

| Gewicht (in kg) | 240 | 200 | 3,5 | 117 | 52 | 63,5 | 80,8 | 12,6 | 629 |

Fazit

Pathologinnen und Pathologen, die für den Routineeinsatz digitalisieren möchten, sind mit einem Scanner der Firmen Leica, Hamamatsu oder 3DHistech gut beraten. Diese unterscheiden sich in Preis, Bedienbarkeit, Bildformaten und Support. Keiner der Scanner ist in Geschwindigkeit oder Bildqualität stark überlegen, um einen Testsieger zu küren. Hamamatsu und 3DHistech Scanner sind etwas schneller als der Leica. Diese Scanner-Hersteller sind erfreulicherweise offen zu Image Management Systemen anderer Hersteller, was eine Voraussetzung zur erfolgreichen Digitalisierung ist.

Es ist – nicht zuletzt aufgrund der hohen Preise – angeraten, sich diese Geräte in einer erfolgreich digitalisierten Pathologie im Echtzeiteinsatz anzusehen und sich mit den Kolleginnen und Kollegen über Stärken und Schwächen auszutauschen.

Bezüglich der Bildformate ist erfreulicherweise ein Trend in Richtung des offenen medizinischen DICOM-Standards zu erkennen, welcher die Interoperabilität verbessern wird.

Vergleich-Scans

Und jetzt sind Sie dran! Entscheiden Sie selbst, welche Scan-Ergebnisse Ihnen am besten gefallen und vergleichen Sie die unterschiedlichen Scanner.